|

1 Colucci Pescatori 1984, 339.

2 su tale tradizione: Cassola 1986, 75; Mele 1985, 105-106; Cerchiai 1995, 182. 3 Cinquantaquattro 2000; Cinquantaquattro et alii 2003; Ebanista 2004. |

|

4 cfr. Johannowsky 2006, 296.

5 Cinquantaquattro 2006-2007; Cinquantaquattro 2009b; Cerchiai 2010, 46-48. |

|

6 Gran. Lic., 35, 20, 8 Flemisch

|

|

7 CIL X, p. 136; 1202; 1204; 1210; 1211; 1216; 1218; 1219.

8 Hist., 3, fr. 97 Maurenbrecher. 9 Mommsen 1883; Degrassi 1958, 320; Gabba 1973, 174; Campanile, Letta 1979, 68, n. 171. 10 Cassola 1992, 113. |

|

11 Hülsen, RE, I, 1894, s.v. Abella; Nissen 1902, II.2, 754-755; Thomsen 1966.

12 Silvestrini 2001, 272; Taylor 1960, 111-114, 161, 272; Camodeca 2010a. 13 CIL X, 1199; Thomsen 1966. 14 CIL X, 1216; Cassola 1992, 134. 15 Chouquer et alii 1987, 219, n. 14; 230, n. 402. |

|

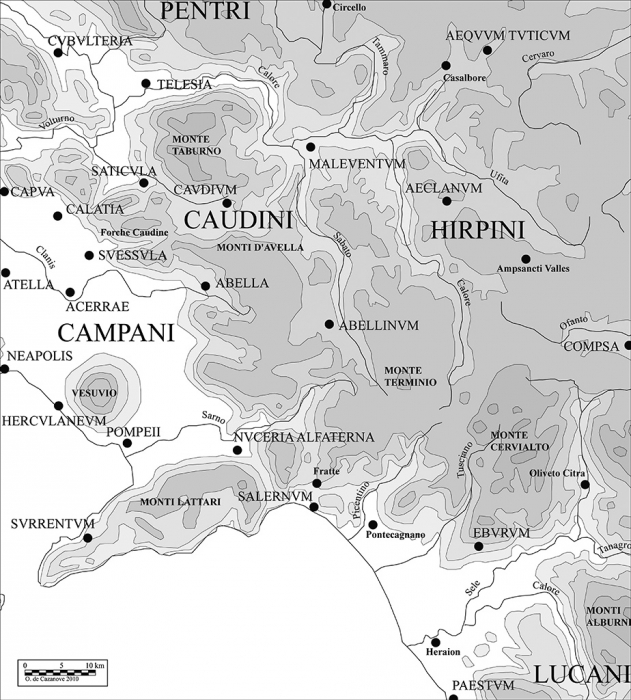

16 Beloch 1926, 541; Thomsen 1966, 74.

17 Nissen 1902, II.2, 754-755; Kiepert 1996, tavv. XIX e XX; CIL X, tav. III. |

|

18 CIL X, p. 137.

|

|

19 CIL X, 1217.

20 CIL X, 1208. 21 CIL X, 1210. |

|

22 Scatozza Höricht 1996.

|

|

23 CIL X, 1199 = ILS 5510.

24 Jones et alii 1971, 712-713. |

|

25 Paul. Nol., carm. 21, 704 sgg.; Remondini 1747, 273-274.

|

|

26 Lambert 2008, 17-18; CIL X, 1229 = ILCV 1790; CIL X, 1230 = ILCV 3478; CIL X, 1232

|

|

27 Ebanista 2004, 315-319.

|

|

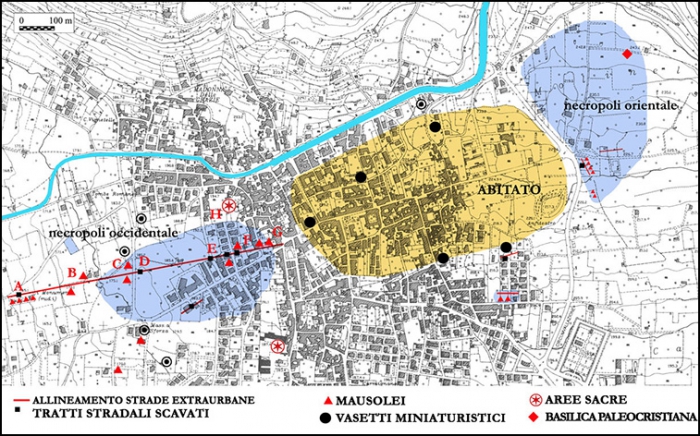

28 Cinquantaquattro et alii 2003.

|

|

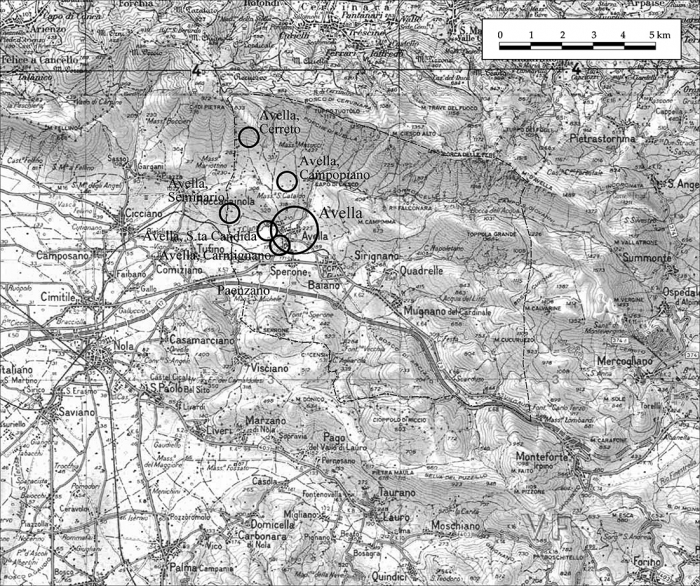

29 Cinquantaquattro 2000, fig. 2.

|

21. All’esterno della città è noto un santuario suburbano in loc. S. Candida, la cui documentazione è compresa tra il VI e il II sec. a.C. (scheda Avella, S. Candida); un secondo è ipotizzabile sulla via Carmignano, che potrebbe ricalcare un percorso viario antico (scheda Avella, Carmignano).

|

30 Cinquepalmi 1988.

|

|

31 LIMC, I.1, s.v. Anubis, n. 61.

32 BMTerracottas, 353 n. D 285; Tran Tam Tinh 1972, 17, 81-82, fig. 26; De Vos, De Vos 1980, 68; Brica (...) |

Sacerdozi e cariche religiose

|

33 CIL X, 1216; Beloch 1964, 413, n. 518; Remondini 1747, 264; Napolitano 1922, 105, n. XXVIII.

34 Petraccia Lucernoni 1988, 80-81, n. 109. |

|

35 Liv., 23, 43, 9-44.

36 De Caro 1997b, 458 sgg. |

|

37 Duthoy 1978, 1286-1287, n. 257.

|

|

38 CIL X, 1217 = ILS 5651.

|

|

39 Beloch 1964, 413, n. 515 a; I.N. 1871. Atripalda, Villa de Sanctis.

40 Remondini 1747, n. CXXXV, p. 265-266, da Atripalda. |

Luoghi di culto suburbani

Avella, Carmignano

Avella, S. Candida

Luoghi di culto extraurbani

a. Luoghi di culto pubblici

Ubicazione incerta, santuario di Ercole gestito in comune da Nola e Avella

b. Luoghi di culto (statuto incerto)

Avella, Campopiano

Avella, Seminario

Luoghi di culto extraurbani

Avella, Cerreto

Luoghi di culto d’ubicazione incerta

a. Luoghi di culto pubblici

Ubicazione incerta, Venus Iovia

b. Luoghi di culto privati?

Ubicazione incerta, aedicula

Luoghi di culto urbani

Avella, S. Pietro, chiesa

Avella, Santissimo

Luoghi di culto extraurbani

Avella, S. Paolino, basilica

Beloch 1926: K.J. Beloch, Römische Geschichte bis zum Beginn der Punischen Kriege, Berlin 1926.

Beloch 1964: K.J. Beloch, Campanien. Geschichte und Topographie des Antiken Neapel und seiner Umgebung, Roma 1964.

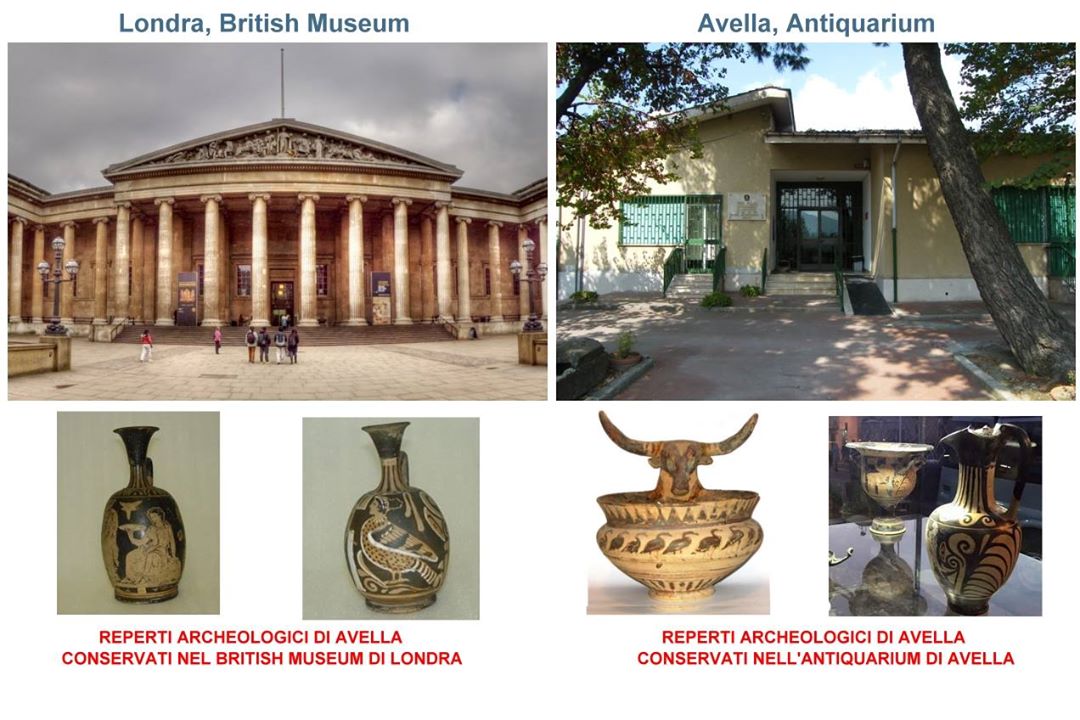

BMTerracottas: H.B. Walters, Catalogue of the Terracottas in the Department of Greek and Roman Antiquities, British Museum, London 1903.

Bricault 2001: L. Bricault, Atlas de la diffusion des cultes isiaques: ive s. av. J-C. – ive s. apr. J.-C., Paris 2001.

Camodeca 2010a: G. Camodeca, «Regio I (Latium et Campania): Campania», in Silvestrini 2010, 179-183.

Campanile, Letta 1979: E. Campanile, C. Letta, Studi sulle magistrature indigene e municipali in area italica, Pisa 1979.

Cassola 1986: F. Cassola, «Problemi di storia neapolitana», in Neapolis, Atti del XXV Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto, 3-7 ottobre 1985, Taranto 1986, 37-81.

Cassola 1992: F. Cassola, «La conquista romana. La regione fino al V secolo d.C.», in Pugliese Carratelli 1992, 105-113.

Cerchiai 1995: L. Cerchiai, I Campani, Milano 1995.

Cerchiai 2010: L. Cerchiai, Gli antichi popoli della Campani. Archeologia e storia, Roma 2010.

Chouquer et alii 1987: G. Chouquer, M. Clavel-Leveque, F. Favory, J.-P. Vallat, Structures agraires en Italie centro-méridionale. Cadastres et paysages ruraux, Roma 1987 (EFR, 100).

Cinquantaquattro 2000: T. Cinquantaquattro, «Abella, un insediamento della mesogaia campana: note di topografia», AION(archeol), n.s., 7, 2000, 61-85.

Cinquantaquattro et alii 2003: T. Cinquantaquattro, D. Camardo, F. Basile, «Il Castello di Avella (AV): le indagini archeologiche sulla rocca», in R. Fiorillo, P. Peduto (a cura di), Atti del III Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, Firenze 2003, 355-361.

Cinquantaquattro 2006-2007: T. Cinquantaquattro, «Rituale funerario e dinamiche di genere nel mondo indigeno della mesogaia campana: il caso di Avella», AION(archeol), n.s., 13-14, 111-134.

Cinquantaquattro 2009b: T. Cinquantaquattro, «Organizzazione e uso delle aree funerarie: le necropoli di Avella tra VII e V sec. a.C.», in R. Bonaudo, L. Cerchiai, C. Pellegrino (a cura di), Tra Etruria, Lazio e Magna Grecia: indagini sulle necropoli, Paestum 2009, 119-142.

Cinquepalmi 1988: M.L. Cinquepalmi, «Avella. La villa romana di località Paenzano», in Maggio 1998, 84-86.

De Caro 1997b: S. De Caro, «Acerra (NA) Bolli oschi su tegole», SE, REI, 63, 1997, 459-461.

Degrassi 1959: A. Degrassi, «L’amministrazione delle città», in Guida allo studio della civiltà romana antica, I, Napoli 1959² (1952), 303-330.

De Vos, De Vos 1980: M. De Vos, A. De Vos, L’egittomania in pitture e mosaici romano-campani della prima età imperiale, Leiden 1980.

Duthoy 1978: R. Duthoy, «Les Augustales», in ANRW, 16, 2, Berlin, New York 1978, 1254-1309.

Ebanista 2004: C. Ebanista, «Testimonianze di culto cristiano ad Avella tra tarda antichità e medioevo», in A.V. Nazzaro (a cura di), Giuliano D’Eclano e l’Hirpinia cristiana, Atti del Convegno, 4-6 giugno 2003, Napoli 2004, 287-363.

Gabba 1973: E. Gabba, Esercito e società nella tarda Repubblica romana, Firenze 1973.

Kiepert 1996: H. Kiepert, Formae Orbis Antiqui, Roma 1996 [ristampa anastatica].

Johannowsky 2006: W. Johannowsky, «Note preliminari sulla situazione etnica e culturale in età arcaica tra Campania, Irpinia e Lucania», in D. Caiazza (a cura di), Samnitice loqui. Studi in onore di Aldo Prosdocimi per il premio i Sanniti, Piedimonte Matese 2006, 289-296.

Jones et alii 1971: A.H.M. Jones, J.R. Martindale, J. Morris, The Prosopography of the later Roman Empire, I, Cambridge 1971.

Lambert 2008: C. Lambert, Studi di Epigrafia Tardoantica e Medievale in Campania, I. Secoli IV-VII, Firenze 2008.

Mele 1985: A. Mele, «La città greca», in Napoli Antica, Catalogo della mostra, Napoli 1985, 103-108.

Mommsen 1883: T. Mommsen, «Die italischen Bürgercolonien von Sulla bis Vespasian», Hermes, 18, 1883, 161-213 = Gesammelte Schriften V, Historische Schriften II, Berlin 1908, 203-253.

Napolitano 1922: L. Napolitano, Memorie archeologiche e storiche di Avella, Castellammare di Stabia 1922.

Nissen 1902: H. Nissen, Italische Landeskunde, Berlin 1893-1902.

Petraccia Lucernoni 1988: M.F. Petraccia Lucernoni, I questori municipali dell’Italia antica, Roma 1988.

Remondini 1747: G. Remondini, Della Nolana Ecclesiatica Storia, II, Nola 1747.

Scatozza Höricht 1996: L.A. Scatozza Höricht, «Ideologia funeraria e società ad Avella nel II sec. a.C.», in C. Montepaone (a cura di), L’incidenza dell’antico. Studi in memoria di Ettore Lepore, III, Napoli 1996, 489-518.

Silvestrini 2001: M. Silvestrini, «La diffusione della tribù Galeria in Irpinia e Apulia», in E. Lo Cascio, A. Storchi Marino (a cura di), Modalità insediative e strutture agrarie nell’Italia meridionale in età romana, Bari 2001, 267-283.

Taylor 1960: L.R. Taylor, The Voting Districts of the Roman Republic, Roma 1960.

Thomsen 1966: R. Thomsen, The Italic regions from Augustus to the Lombard invasion, Rome 1966 [ristampa anastatica dell’ed. Copenhagen 1947].

Tran Tam Tinh 1972: V. Tran Tam Tinh, Le culte des divinités orientales en Campanie en dehors de Pompéi, de Stabiae et Herculaneum, Leiden 1972 (EPRO 27).

Feed RSS

Feed RSS