This monument falls under the category of impressive architecture and could be linked with architectural experiences during Hellenistic and late Republican period, known not only in Latium (Hercules’ temple at Tivoli orIuppiter Anxur at Terracina), but also in Campania, at Teanum Sidicinum.

Nella complessiva carenza di fonti letterarie, la storia insediativa e urbanistica di Abella si può ricostruire nelle linee generali grazie alle ricerche archeologiche e a un corpus non esiguo di epigrafi1. Tra le attestazioni in lingua osca, un gruppo di quattro iscrizioni mette sotto i riflettori un personaggio che fu senza dubbio tra i protagonisti indiscussi della storia della città tra la fine del II e gli inizi del I sec. a.C. Si tratta di Maio Vestirikio, la cui menzione più celebre è nel Cippo Abellano2 nel quale, in qualità di kvaistur, compare come il magistrato designato dal senato abellano per stipulare con i Nolani il trattato che definì le modalità di gestione del santuario dedicato a Ercole (sakaraklύm.herekleís)3. In una seconda epigrafe riportata da J. Beloch4, il nome di Maio Vestirikio, in forma abbreviata, compare in relazione probabilmente ad un’opera di terminatio5; alla medesima attività riconduce il cippo di confine trovato di recente ad Avella, ad E dell’anfiteatro e del circuito murario antico, nel quale il magistrato è designato ancora una volta come kvaisstur6. Lo stesso personaggio ritorna in un quarto documento epigrafico:

|

1 La scelta dell’argomento è un omaggio ai tanti lavori di carattere urbanistico e topografico condotti da GiovannaGreco in area magno-greca e lucana.

Per le iscrizioni latine cfr. COLUCCI PESCATORI 1984; SOLIN 2007. Per le testimonianze epigrafiche in lingua osca, rappresentate da bolli su tegole, cfr. ANTONINI 1993, 334-336, SCOTTO DI FRECA 1998. L’insediamento ha restituito anche due iscrizioni in lingua etrusca dalle necropoli di età arcaica - tardo-arcaica, oltre a numerose lettere alfabetiche e singoli segni graffiti sui vasi: CINQUANTAQUATTRO 2007 e CINQUANTAQUATTRO 2011. 2 VETTER 1953, 1. 3 Cfr. CINQUANTAQUATTRO 2013, 20-25, con bibliografia precedente. 4 VETTER 1953, 137. 5 L’epigrafe, rinvenuta dal Remondini ad Avella, risultava già dispersa all’epoca del Momsen: BELOCH 1989, 468, n. 509; ANTONINI 1993, 355-359; non è chiaro se si tratti di una terminatio legata al territorio o ad una realizzazione stradale (come nel caso delle iscrizioni VETTER 1953, 8-10, nelle quali agiscono i due edili). Una terminatio probabilmente coeva a quella in cui è coinvolto Maio Vestirikio riguarda la zona tra Nola e Pompei: DE CARO 1999; in questo caso sono quattro i personaggi - privi di titolo magistratuale - coinvolti in un’operazione che l’editore ritiene possa riguardare il territorio. 6 GENNARELLI-ANTONINI 2014; rispetto a quanto riferito in merito al luogo di rinvenimento (a p. 209), si osserva che esso non coincide con il rione di S. Pietro, che ricade all’interno del circuito murario antico, ma semmai con la loc. S. Paolino. |

íním.segύnu.períssty[ ]m.bravύs[ ]

batrύm.tavffύd.st[ ]-ύ. íním[ ]

ísídύm.prύfatte[d.]

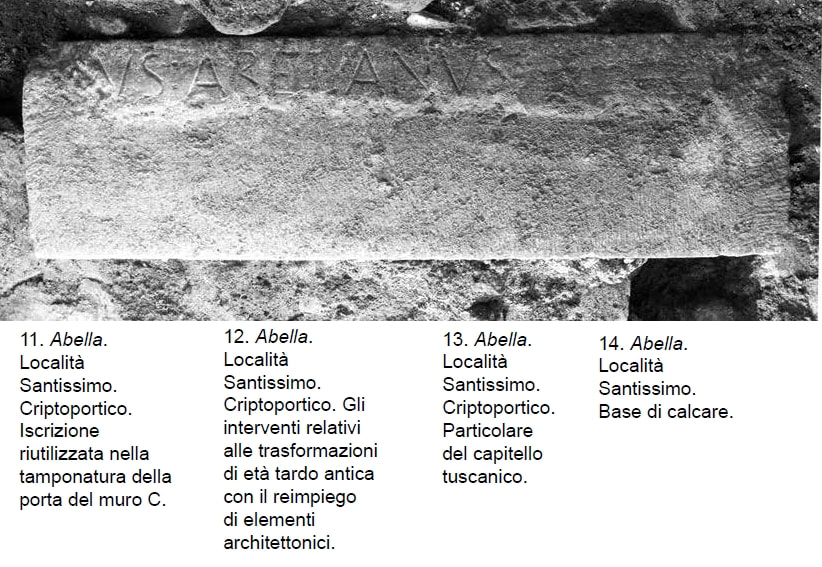

dunque, al Cippo Abellano), l’iscrizione reca nella prima linea la designazione onomastica del magistrato, la cui qualifica doveva essere indicata con ogni probabilità nella parte lacunosa; nella seconda e nella terza una serie di opere/monumenti: statue (segύnu), un peristilio (períssty[ ]), elementi architettonici (bravύs[ ], un basamento di tufo (batrύm.tavffύd); nella quarta linea la formula di collaudo, nota da altre iscrizioni pubbliche7. Di particolare interesse dal punto di vista linguistico è l’uso di períssty[lύm], vero e proprio prestito dal greco che restituisce, per i decenni precedenti la guerra sociale, la temperie culturale di un’area della Campania oramai romanizzata ma nella quale centri minori, come Abella e Nola, pur essendo oramai conformate dal punto di vista istituzionale e monumentale, sul modello romano palesano ancora forti tratti identitari nella conservazione, nei documenti ufficiali, della lingua osca.

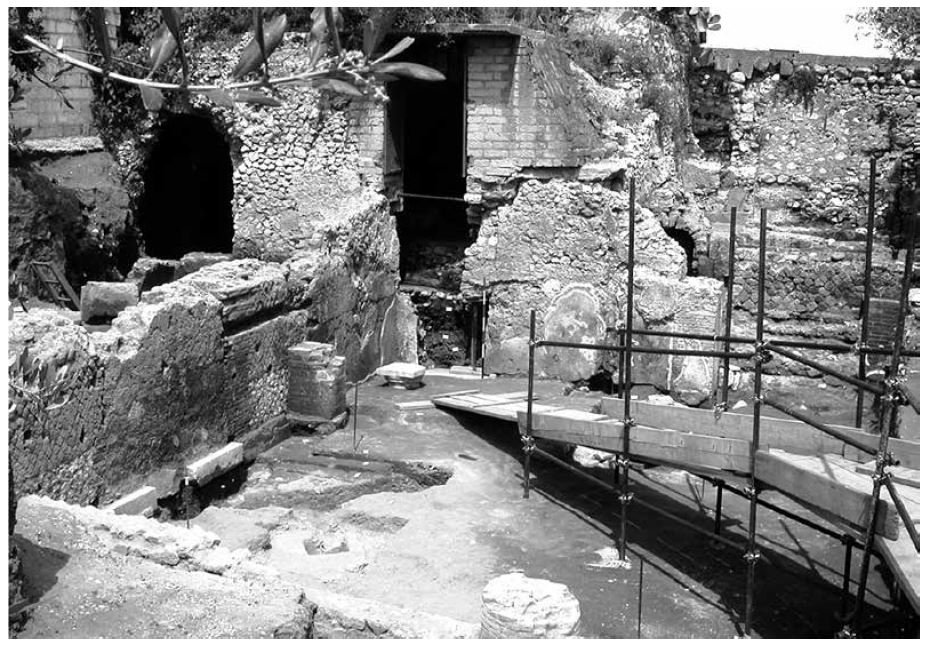

Nel tentativo di chiarire il contesto archeologico nel quale fu rinvenuta quest’ultima

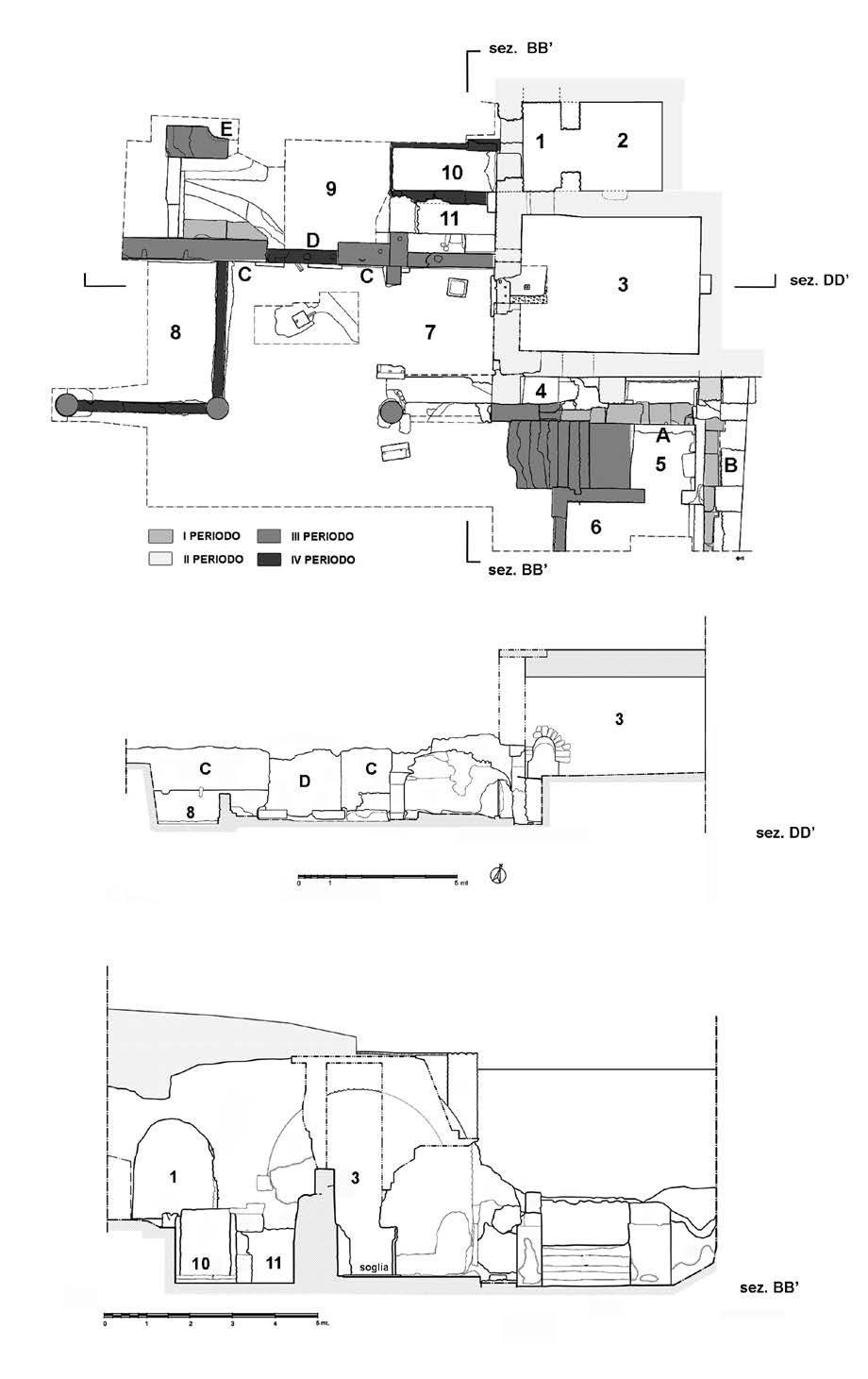

epigrafe, e partendo da un’annotazione di W. Johannowsky sulla presenza di un criptoportico nell’area del Santissimo, tra il 2004-2005 e il 2007 furono avviate una serie di indagini nell’area posta tra via del Foro Avellano e via Mulini8 (fig. 2, B e C); in particolare, l’esplorazione ha interessato un edificio in opera incerta di forma rettangolare allungata, del quale era visibile per circa 30 m, al di sotto delle case moderne, il lato lungo occidentale (fig. 2, B) e, ad una quota più bassa, in un’area destinata a giardino (prop. Pecchia), la testata meridionale (fig. 2, C). L’edificio, nel quale è identificabile il criptoportico su citato, si disponeva in un’area caratterizzata da un lieve pendio, in un settore della città antica posto tra il fiume Clanis e la principale arteria della viabilità urbana, coincidente con l’asse ricalcato attualmente da c.so V. Emanuele - Via Anfiteatro9.

Il rilievo delle strutture a vista e i saggi praticati hanno dimostrato che in quest’area

sorgeva un grande complesso pubblico organizzato su due terrazze, delimitate a E dal criptoportico, che correva interrato per grande parte del suo sviluppo, terminando a S con alcuni ambienti che, rimasti sempre a vista, sono stati utilizzati nel tempo come depositi agricoli.

Le fasi costruttive del complesso monumentale coprono un arco cronologico compreso tra la tarda età repubblicana e l’età tardo-antica, epoca nella quale i depositi vulcanici dell’eruzione cd. di Pollena obliterarono il monumento, già da tempo in abbandono e sporadicamente frequentato dalle prime comunità cristiane (fig. 3).

|

7 ANTONINI 1996. Sul termine bravύs[ ] cfr. RIX 1995, 84-92; sulla possibilità che possa trattarsi di telamoni cfr. M. Torelli, discussione in La tavola di Agnone 1996, 674; secondo lo studioso, il complesso descritto nell’epigrafe potrebbe identificarsi con una palestra. 8 Gli scavi sono stati condotti dalla Soprintendenza per i Beni archeologici di Salerno, Avellino e Benevento negli anni 2004-2007 e coordinati sul campo da A. Guarino (2004-5; prop. Pecchia, fg. 13, p.lla 320) e da Silvana Iodice (2006-2007; prop. Pecchia, fg. 13, p.lla 154/322) per la soc. Apoikia. I rilievi architettonici sono stati eseguiti da G. Fiorentino, i disegni dei reperti da G. Stelo; la catalogazione dei materiali (RA/I) è stata effettuata da S. Iodice e L. Sannino. La direzione dei lavori è stata curata dal geom. F. Tulino. 9 CINQUANTAQUATTRO 2000, 73, fig. 8. |

Terrazza inferiore

Periodo ellenistico

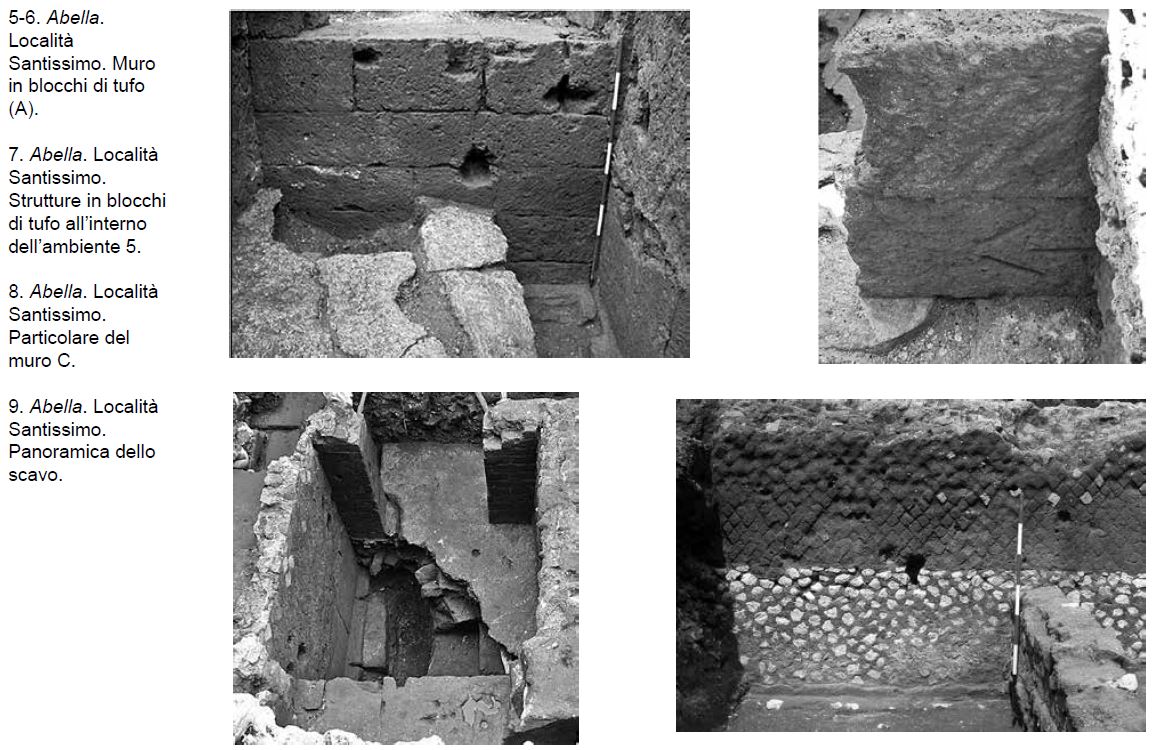

uno dei blocchi recava un segno di cava (figg. 5, 6). Il muro era connesso ad angolo retto con una struttura analoga, sempre in blocchi di tufo (figg. 4, B; 7), ma disposti in ortostati.

Il filare di fondazione, in entrambi i casi, risultava sagomato nel punto di euthynteria per accogliere esattamente la profondità del filare superiore. La limitatezza dello spazio disponibile per le indagini impedisce al momento di stabilire la funzione dei due muri in blocchi, successivamente inglobati in ambienti della prima età imperiale: se ne può soltanto sottolineare l’accuratezza della messa in opera, e la localizzazione a S della fronte meridionale del criptoportico, poco distante dal limite tra le due terrazze. La loro cronologia, in mancanza di stratigrafie pertinenti, ha come terminus ante quem il momento della costruzione del criptoportico in opera incerta.

Al II-inizi del I a.C.10 risale la costruzione del criptoportico e del muro C (fig. 4, C) che, in senso E-O, foderava il salto di quota esistente tra le due terrazze nelle quali si articolava il complesso monumentale.

Il fronte meridionale dell’edificio, che è possibile seguire verso N per almeno trenta metri, è occupato da due vani rettangolari che conservano l’originaria copertura con volta a botte (figg. 4, sez. AB e CD): l’ambiente settentrionale (1-2) (m 2.80 x 4) è ripartito in due settori da un muro divisorio aggiunto dopo la costruzione originaria; l’ambiente 3 era originariamente accessibile da O, tramite una soglia in calcare. Esso comunicava a N con il vano contiguo, attraverso una stretta apertura ad arco incorniciata da blocchi di tufo; sulla parete opposta, una porta con stipiti in blocchi di tufo e soglia di calcare, sulla quale si conservava il colore porpora di rivestimento, dava accesso ad un piccolissimo vano (ambiente 4) ricavato tra la fronte meridionale del criptoportico e il più antico muro in blocchi di tufo (A), per il quale l’unica funzione ipotizzabile è quella di deposito/archivio.

La parete meridionale esterna del criptoportico era scandita da tre pilastri aggettanti (piedritti di arcate?), che dovevano accentuare la monumentalità della facciata.

Nella prima età imperiale (fine I a.C.-I d.C.) una serie di interventi modificano lo spazio antistante il fronte del criptoportico. A S, nell’angolo tra i due muri (A e B) in

blocchi di tufo, si realizza un piccolo ambiente in opera reticolata (figg. 4, n. 5; 7) aperto a S tramite una porta con stipiti in blocchetti di tufo, che permetteva l’accesso ad un vano rettangolare più grande (fig. 4, n. 6); la presenza sul pavimento di impronte di dolia defossa suggerisce un loro utilizzo come tabernae. L’ambiente 5 è conservato fino all’innesto della volta, sormontata originariamente da una scalinata che, dall’esterno, permetteva l’accesso ad un piano superiore11.

Gli interventi edilizi riguardano in questa fase il rifacimento del muro C in opera reticolata, nel quale si apre una porta definita da velature in laterizi, che permette di imboccare una rampa di accesso al terrazzo superiore (figg. 8-9).

Nello spazio antistante il muro C si realizza un imponente colonnato al quale sono pertinenti tre colonne di laterizi del diametro di m 0.70, il cui intercolumnio (m 4.05 e m 4.77), considerate le dimensioni, lascia presupporre un architrave ligneo12.

|

10 La cronologia, in attesa di studi approfonditi sulle classi ceramiche, è quella abitualmente assegnata all’opera incerta, per la quale cfr. CIFARELLI 2013, in particolare GATTI 2013 su Praeneste, per la cronologia della tecnica in opera incerta con l’utilizzo di elementi di tufo, come nel caso avellano, e COARELLI 2013 sull’opera mista.

11 Al momento dell’abbandono del complesso nel corso del periodo tardo-antico, la scala, sbarrata in basso da un muretto realizzato in un’opera pseudo-reticolata di fattura grossolana, risultava non più in uso. 12 A S del muro C è stata individuata una fistula plumbea, elemento del sistema idraulico che proveniva dalla rampa e forse dal terrazzo superiore. |

il progressivo degrado delle strutture, sulla base di una prima revisione dei materiali, già nel corso della II metà del II d.C.

Nella tarda età imperiale si assiste ad una trasformazione profonda del complesso

monumentale, che sembra perdere i suoi caratteri originari: è in questa fase che si registra

Alla facciata O del criptoportico si addossano due ambienti (10 e 11), il primo adibito

a cisterna; al suo interno è stato rinvenuto un tesoretto di monete di bronzo14.

Lo spazio tra le due colonne occidentali del porticato è chiuso da muretti in opera

vittata, creando così l’ambiente 8, il cui utilizzo nel corso della seconda metà del IV sec. d.C. è dimostrato tra l’altro dal rinvenimento, su uno dei piani d’uso, di una moneta di Valentiniano I (364- 378 d.C.).

Negli ultimi decenni del IV sec. d.C. gran parte delle strutture è in condizioni di degrado; nei livelli di crollo degli edifici oramai abbandonati, a dimostrazione di una frequentazione sporadica dell’area, fu cavata una sepoltura a cassa (T. 1142), il cui coperchio in lastroni di tufo fu alloggiato in un incasso nel muro C, evidentemente ancora in parte a vista.

La profonda trasformazione edilizia si lega con ogni evidenza a un cambiamento

d’uso del complesso monumentale, che è frequentato da comunità cristiane: all’esterno del muro occidentale dell’ambiente 6 (fig. 3) sono stati rilevati numerosi graffiti con chiari rimandi alla simbologia cristiana15, testimonianza di quelle comunità alle quali si rivolge, grato, Paolino da Nola (Nat. Fec., 13, 672) per aver concesso l’acqua per l’acquedotto di Cimitile.

Non è improbabile che a tale frequentazione fosse legata la sepoltura su descritta

(quindi da intendere sub-divo?) e che il toponimo Santissimo si possa legare alla presenza nell’area di un antico edificio di culto, forse distinto dalla chiesa di S. Pietro ubicata poco distante, a S del decumano della città romana.

L’abbandono definitivo dell’area è segnato da una coltre di depositi vulcanici riferi-

|

13 L’iscrizione è in corso di studio da parte della scrivente e del prof. Paolo Poccetti.

14 Il tesoretto monetale (US 295) è costituito da 42 monete, piuttosto ben leggibili e riferibili nella quasi totalità a emissioni di Costanzo II e Costantino II. Il tesoretto doveva essere nascosto tra le strutture collassate a seguito degli eventi legati all’eruzione cd. di Pollena. 15 Sui graffiti cfr. CINQUANTAQUATTRO-LAMBERT 2013 a, 18, fig. 15; per la chiesa di S. Pietro, la cui esistenza sembra accertata già dal V sec. a.C., cfr. CINQUANTAQUATTRO-LAMBERT 2013 b, 16 e CINQUANTAQUATTRO 2013, 15, fig. 12. Dallo strato di crollo rinvenuto all’esterno del muro occidentale dell’ambiente 6 si segnalano frammenti di intonaco a fondo bianco con iscrizione dipinta in rosso. |

Meno chiare, dal punto di vista cronologico, sono le evidenze ubicate in corrispondenza della terrazza superiore. Nel 2004-2005 fu condotto un breve intervento di scavo lungo la parete occidentale del criptoportico, le cui strutture in opera incerta erano ben visibili al di sotto delle casse moderne (fig. 15). All’esterno del criptoportico, in un momento non precisabile, fu realizzato un vano rettangolare (fig. 3, n. 12; lungh. max indagata m 13; largh. circa m 2.40; altezza interna circa m 3) i cui muri interni, in gran parte ancora intonacati, mostravano una faccia a vista costituita da blocchetti di tufo e ciottoli legati con malta; la copertura, con volta a botte, è realizzata con conci di tufo trapezoidali allettati con la malta e posti radialmente, poggiando su un taglio praticato nel muro in opera incerta.

L’ambiente, interrato per lo meno fino al punto di innesto della volta, potrebbe essere legato a un intervento di raddoppiamento del criptoportico, limitatamente alla terrazza superiore.

All’esterno, ad una quota corrispondente più o meno all’imposta della volta, ma già

nel terreno vergine, si addossa una struttura dall’andamento lievemente curvilineo, della quale restano unicamente le fondazioni in ciottoli ed elementi di tufo legati con malta, che sembrano solidale dal punto di vista costruttivo con l’ambiente 12. La struttura curvilinea, che potrebbe aver sostituito o ampliato un analogo apprestamento più antico, è forse quel che resta della fondazione di una cavea o di una gradinata, non conservatasi.

L’ambiente 12 risulta obliterato in età tardo-antica; la presenza di depositi vulcanici

al suo interno suggeriscono, in sintonia con quanto verificato per le strutture del terrazzo inferiore, che il suo abbandono sia avvenuto già prima dell’eruzione cd. di Pollena.

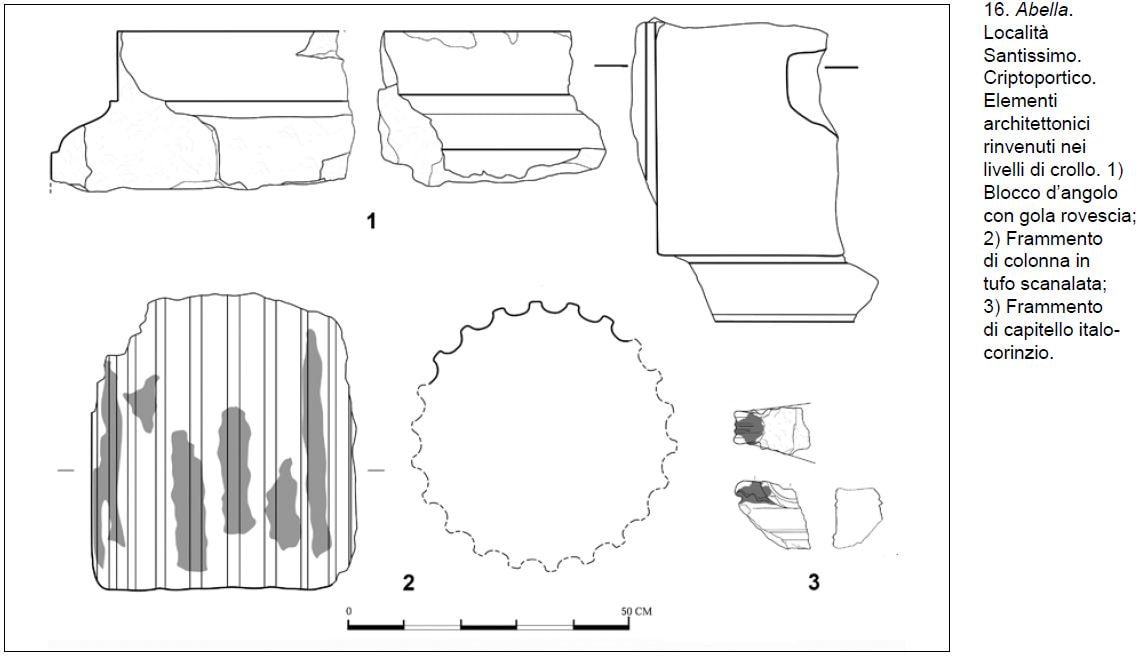

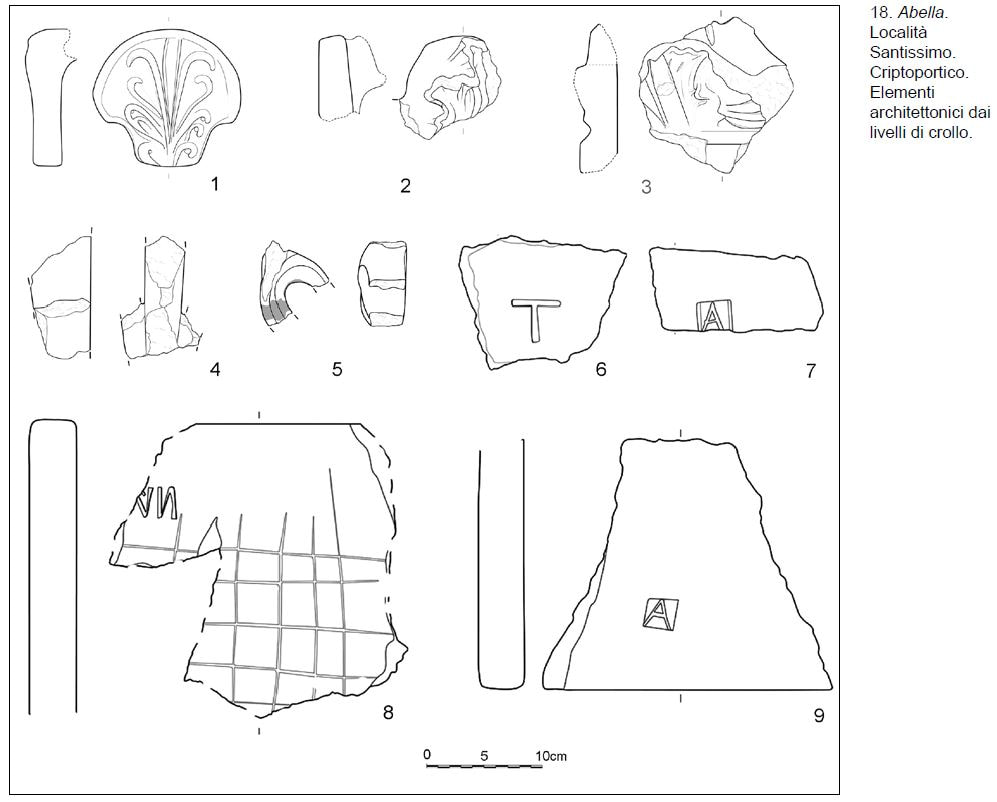

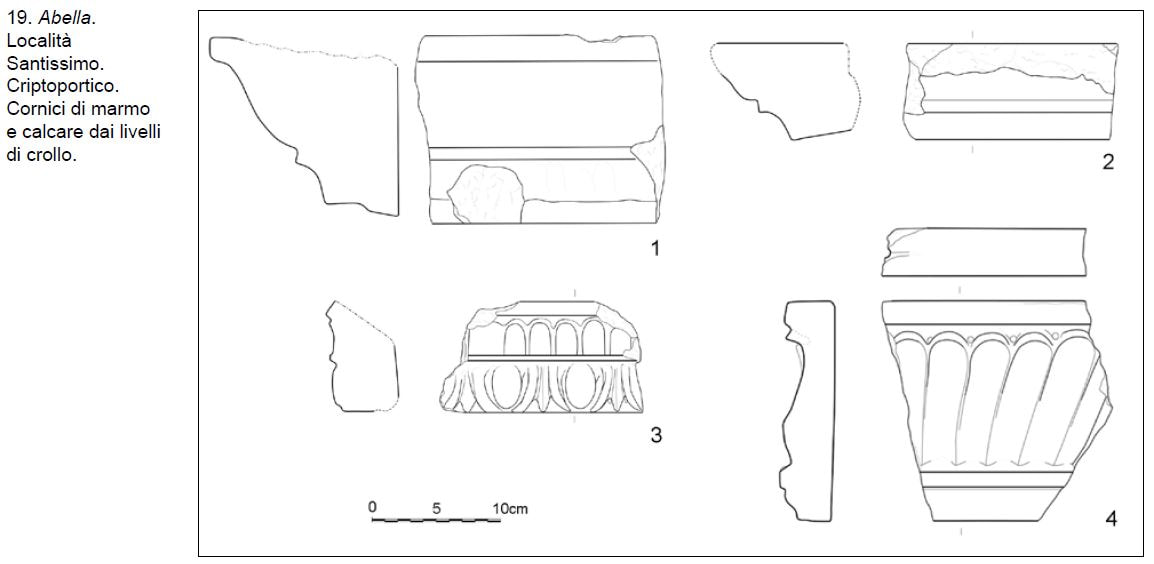

Lo scavo ha portato al recupero, all’interno dei crolli, di una grande quantità di elementi architettonici riferibili in parte alle strutture scavate, in parte a edifici/monumenti che dovevano essere ubicati nell’ambito del complesso pubblico, ma non necessariamente all’interno dell’area sottoposta ad indagine; peraltro, il grado di frammentazione dei reperti architettonici in tufo, calcare e terracotta lascia immaginare un’attività di demolizione intenzionale e di spoglio già in antico, probabilmente in connessione all’utilizzo dell’area nei decenni precedenti l’eruzione cd. di Pollena.

Tra gli elementi di maggior interesse si pone un blocco d’angolo di calcare17, decorato con gola rovescia (fig. 16, n. 1), nel quale è possibile riconoscere l’elemento di un podio - forse di un edificio templare - databile nel corso del II sec. a.C.: per il profilo è

|

16 Dai livelli medievali proviene una moneta d’argento di Carlo I d’Angiò (1266-1285): sul R scudo con croce di Gerusalemme e fiordaliso; sul D scena di annunciazione.

17 Inv. 212932 (US 85: strato di crollo che obliterava la prima colonna in laterizio da E). |

Diverse decine di frammenti di tufo attestano la presenza di colonne scanalate e rivestite di stucco/intonaco, e di capitelli di tipo italo-corinzio (fig. 16, nn. 2-3).

Tra gli elementi architettonici in calcare si segnala, ancora, un capitello tuscanico

(figg. 12-13) rinvenuto sul piano di calpestio davanti alla soglia dell’ambiente 3, per il

quale generici confronti rimandano a una cronologia di età giulio-claudia19. Il capitello doveva far parte di un edificio a carattere monumentale, un tempio o un portico, insieme ad almeno altri 6 capitelli identici, dei quali due conservati nel giardino di P.zo Pescione20, nel centro storico di Avella, gli altri presso il locale Antiquarium, recuperati in condizioni di riutilizzo nell’anfiteatro21. Diversi elementi architettonici, forse parti di basi o altari sono inoltre da segnalare nel giardino nel quale ricade il criptoportico (fig. 14).

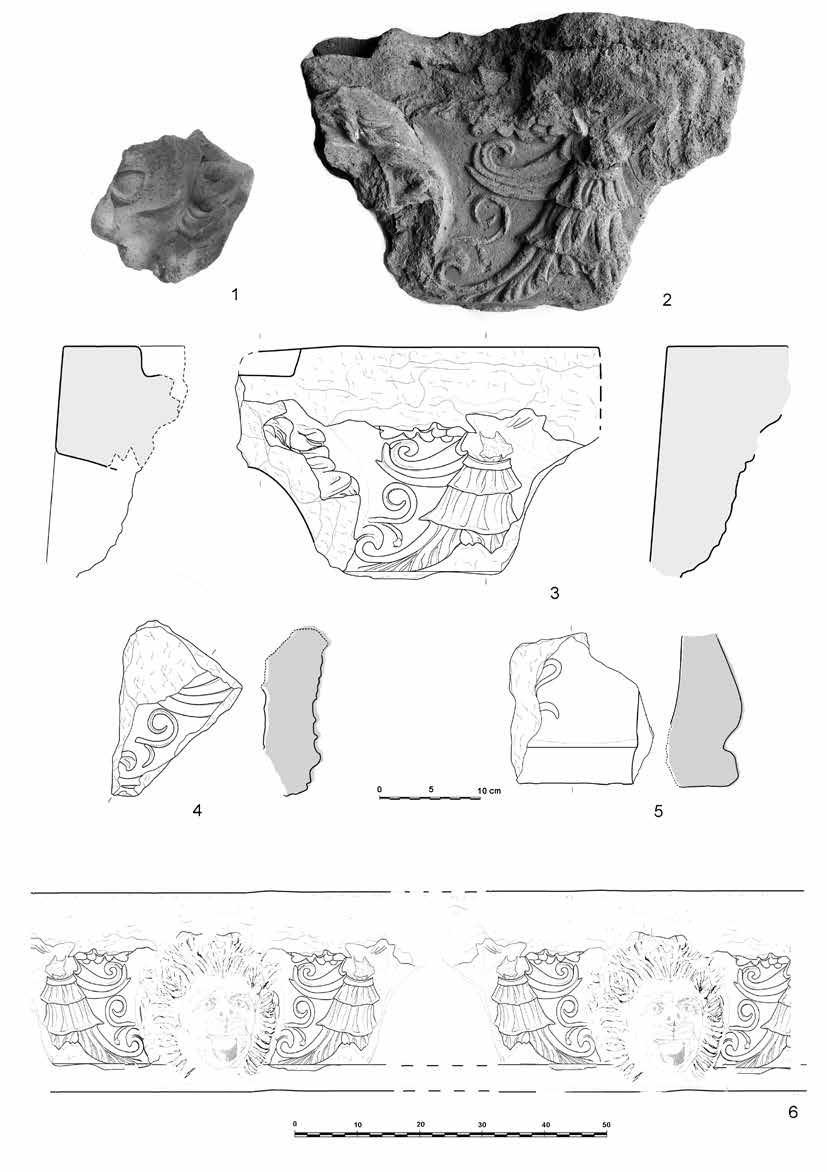

Al tetto di un edificio monumentale, e in particolare alla decorazione di uno dei lati

lunghi, sono attribuibili alcuni frammenti di una sima fittile con figure femminili alate e

acantizzanti, alternate a gocciolatoi a protome leonina (fig. 17, n. 1)22. Il profilo sinuoso della sima mostra la parte superiore a superficie piana, con incassi rettangolari per il fissaggio e la parte figurata fortemente sporgente in corrispondenza della testa della figura alata; è possibile che terminasse in basso con un listello a sezione rettangolare, come nel frammento di sima, forse non pertinente, decorato da una palmetta (fig. 17, n. 5). Della figura femminile, poco conservata è la parte superiore del corpo, della quale si distingue l’attacco dell’ala destra superiore, decorata ‘a squame’, e una seconda ‘ala’ che si sviluppa all’altezza dei fianchi. Il busto è definito in basso da una cintura, al di sotto della quale sono raffigurate due balze dalla quale partono le terminazioni a tralci vegetali. A sinistra della figura femminile, che presenta una lieve torsione verso destra, resta parte del gocciolatoio a protome leonina, della quale si legge parte della criniera e dell’orecchio sinistro e al quale sembra pertinente un frammento non contiguo che raffigura l’occhio, parte del muso e della criniera (fig. 17, n. 1)23. Sulla base dei confronti, è possibile ricostruire uno schema

19 Ostia VII, tav. IV, 53, e tav. LXXIV dai Grandi Horrea.

20 SOLIN, 2007, 5317, nn. 2-3; i capitelli sono oggi utilizzati come sostegni di epigrafi.

21 Devo la notizia alla cortesia della dott.ssa R. Bonaudo.

22 Inv. 212953; alla stessa tipologia di sima si riferiscono due altri frammenti, inv. 212926 e inv. 212913. Ringrazio Carlo Rescigno, che ha cortesemente preso visione dei resti architettonici, per le utili indicazioni.

23 Per i gocciolatoi a protome leonina cfr. PENSABENE 1999, 19.

L’iconografia delle donne-acanto, che sintetizzano il nesso tra l’elemento femminile

(divino e umano) e la natura, in funzione del potere riproduttivo della donna e alle sue potenzialità (ri)generatrici, si ritrova come elemento decorativo in connessione a edifici sacri in Oriente e in Occidente24; a Roma l’iconografia, con le due figure affrontate ai lati di un elemento centrale caratterizzava il fregio del divo Giulio25, dedicato nel 29 a.C. e, a Pompei, la decorazione fittile del Tempio di Iside26. L’esemplare da Avella potrebbe dunque essere pertinente ad un edificio sacro, al quale sarebbero da attribuire altri elementi architettonici rinvenuti nei crolli: in particolare, alcuni frammenti fittili a palmetta traforata, con verosimiglianza parti di antefisse27 (fig. 18, nn. 4-5) e alcuni frammenti di cornici fittili a dentelli.

Ancora, da segnalare il rinvenimento, tra i laterizi, di un esemplare recante una sorta

di reticolo inciso sui due lati (fig. 18, n. 8) e, impresso, il bollo in osco nú, già attestato ad Abella in almeno 7 casi e riferito forse al nome del proprietario di una figlina di tegole (Novio Orio?)28.

l’ipotesi che ci si trovi in presenza a un grande complesso monumentale disposto su due terrazze definite a Oriente (e secondo la ricostruzione che si propone, con probabilità anche a N e a O) dal criptoportico; il collegamento tra le due terrazze, in età tardo-repubblicana e nella prima età imperiale era assicurata da una rampa individuata alle spalle del muro C. Il criptoportico, del quale è stata esplorata solo la testata meridionale, si articolava su due piani: quello inferiore risultava interrato nel tratto corrispondente alla terrazza più alta,

|

24 Ad esempio, si ritrova nel tempio di Dydime in Asia Minore, dove la figura acantizzante decorava un capitello d’anta di un pilastro d’angolo, ora in esposizione al Louvre (n. inv. Ma 2779).

25 SAURON 2000, 106-107, fig. 45. Sul significato delle figure acantizzanti in riferimento alla tradizione letteraria cfr. SAURON 2009, 324. 26 Per il tempio di Iside cfr. ADAMO MUSCETTOLA 1992, 71, fig. 4.1; PELLINO 2006, 50-51, cat. VII.5, con bibliografia precedente; la sima da Pompei, datata al I sec. a.C., è confrontabile con l’esemplare di Abella solo per la presenza delle figure acantizzanti e genericamente per lo schema compositivo. Figure acantizzanti compaiono anche nelle pitture parietali, ad esempio nei timpani triangolari della Casa del Meleagro: cfr. La pittura pompeiana 2009, figg. 121, b e c. 27 Si tratta degli invv. 212916 (US 54) e 212919 (US 41), confrontabili con esemplari da Pompei: ADAMO MUSCETTOLA 1992, 71, nn. 4.1 e 4.2, con datazione alla II metà del I sec. d.C.; cfr. anche MNR. Le terrecotte 1983, 242-243, tipo 174.1, della prima metà del I sec. d.C. 28 ANTONINI 1993, 334. |

Il criptoportico, dunque, doveva funzionare da limite e contenimento di un’area a destinazione pubblica, nella quale, in base ai resti monumentali e architettonici recuperati, dovevano trovare spazio con ogni probabilità un edificio templare su podio - al quale, in fasi diverse, potrebbero essere appartenuti la base in calcare e le terrecotte architettoniche figurate – e una struttura curvilinea, probabilmente sostegno di una gradinata. Se la ricostruzione proposta è valida, ci troveremmo di fronte a uno schema architettonico e monumentale che trova numerosi confronti in Campania in connessione ad apprestamenti santuariali e pubblici che, in linea con analoghe esperienza di impronta ellenistica, che si diffondono nel Lazio (ad es. nel santuario di Ercole a Tivoli, o di Giove Anxur a Terracina), in Campania e in area sannitica, prediligono soluzioni scenografiche la cui cifra comune è la disposizione su terrazze digradanti e la scelta del triportico o quadriportico come elemento di definizione dello spazio29. Per restare in Campania, si ricorda il caso di Teanum Sidicinum, con il triportico che delimitava la terrazza superiore del complesso santuario-teatro30. In molti casi, il criptoportico, a tre o quattro bracci, definiva la piazza pubblica, come nel caso del Foro civile di Capua, datato nel I sec. a.C. o, ancora, come nel caso ipotizzato del triportico di Alifae, di età triumvirale, o, come nel caso più recente di Neapolis31.

Nella configurazione definitiva che il complesso assume nella prima età imperiale, nel terrazzo inferiore si sviluppa un imponente porticato, sostenuto da colonne in muratura realizzate con spezzoni triangolari di laterizi - ne restano tre - disposte parallelamente al muro C, ricostruito (o terminato) in opera reticolata. Non si esclude (sulla base della presenza dei numerosi resti architettonici rinvenuti all’interno dei crolli) che il colonnato potesse articolarsi su due piani, foderando scenograficamente il passaggio tra le due terrazze, così come resta da verificare il suo sviluppo verso S e verso O.

|

29 Su tali soluzioni architettoniche cfr. D’ALESSIO 2007 con bibliografia precedente e D’ALESSIO 2011.

30 Cfr. SIRANO 2011, in particolare 31-33, fig. 2. 31 Per Capua cfr. SIRANO 2014, 172-174; il Foro si estendeva a N e a S di un tratto urbano della via Appia. Per Alifae cfr. JOHANNOWKY 1973, 147 e 154, MIELE 2007, 196. Per Napoli cfr. GRECO 1985; recenti interventi condotti da D. Giampaola hanno portato ad acquisire ulteriori dati sulla planimetria e sulla cronologia del complesso forense. |

cui crolli è stata rinvenuta l’epigrafe osca che menziona Maio Vestirikio sono da leggere come parte del medesimo complesso monumentale: esse si localizzano ad O dello scavo illustrato, lungo il salto di quota che separa la terrazza superiore quella inferiore32 (fig. 2).

Le indagini condotte sulle tracce di Maio Vestirikio hanno dunque confermato la presenza in loc. Santissimo di un ampio complesso a carattere pubblico, la cui fase monumentale

|

32 Dalle foto e dai rilievi di scavo si evidenziano almeno due fai costruttive, la prima in blocchi di tufo, la seconda

in opera cementizia; nell’angolo N/O dell’ambiente portato alla luce era posizionata una colonna in muratura del diametro di circa 65 cm. |

Dal punto di vista topografico e urbanistico, è interessante notare come le strutture

architettoniche si inseriscano perfettamente nella maglia urbana: davanti alla fronte meridionale del criptoportico è possibile ipotizzare un asse viario parallelo al decumano, sull’allineamento e lungo il prolungamento dell’attuale via S. Croce33. Si potrebbe dunque immaginare una vasta area pubblica in posizione centrale nell’impianto urbano, a N del decumano maggiore, distribuita scenograficamente su due terrazze, la più alta delle quali occupata dal complesso del criptoportico. È in questo settore della città, nell’area intorno alla chiesa di S. Pietro, che W. Johannowsky ipotizzava si localizzasse il foro della città romana; qui potrebbero trovare collocazione alcuni edifici pubblici la cui conoscenza poggia per ora soltanto su base epigrafica: la basilica (CIL X, 1208), la piscina (CIL X, 1210), il theatrum (CIL X, 1217). Se gli elementi raccolti non consentono di precisare la natura e la funzione dei monumenti citati nell’iscrizione del Santissimo, tuttavia la ricostruzione del complesso pubblico, nel quale doveva essere centrale la presenza di un tempio, fornisce uno scenario idoneo ad ospitare non solo l’iscrizione celebrativa delle opere di Maio Vestirikio34, ma anche il testo del Cippo abellano, che si è supposto fosse esposto nel santuario di Ercole e,

|

33 CINQUANTAQUATTRO 2000, 69, n. 20. Si ricorda che a circa m. 120 verso S/E in linea d’aria, in un’area a

contatto con il decumano maggiore, è stata portata alla luce una struttura interpretata al momento dello scavo come basamento di un edificio in blocchi di tufo: CINQUANTAQUATTRO 2000, fig. 8, n. 25. 34 Si pensa, ovviamente, alla possibilità che vi fosse localizzato il foro. Sull’ipotesi riguardo all’originaria collocazione dell’iscrizione cfr. ANTONINI 2001, la quale - anche sulla base della raccolta delle fonti antiquarie - avanza l’ipotesi che nell’area fosse originariamente esposto anche il Cippo Abellano. |

Attraverso le opere di Maio Vestirikio è possibile dunque ricostruire il fervore innovativo che nei decenni precedenti la guerra sociale investe la vita pubblica di Abella e che si riverbera nella città, nei nuovi assetti monumentali; nel territorio, nelle nuove delimitazioni rispetto alla città contermine di Nola; nelle necropoli, dove nuove soluzioni architettoniche - quali le tombe a camera con letti tricliniari e i primi mausolei - esprimono l’ideologia delle élites sociali dominanti, alle quali il magistrato apparteneva.

ADAMO MUSCETTOLA 1992

S. Adamo Muscettola, La decorazione architettonica e l’arredo, in S. De Caro (ed.), Alla ricerca di Iside, analisi, studi e restauri dell’Iseo pompeiano nel Museo di Napoli, Roma 1992, 63-76.

ANTONINI 1993

R. Antonini, Avella (AV), in REI, StEtr, 58, 1993, 332-336, 355-359.

ANTONINI 1996

R. Antonini, Iscrizione del Foro (?) di Avella, in La tavola di Agnone 1996, 157-168.

ANTONINI 2001

R. Antonini, Vestirikio e Abella. I documenti. Problemi vecchi e nuovi di interpretazione, in Klanion/ Clanius, 7-8, 5-64.

ANTONINI 2015

R. Antonini, Abella. I testi monumentali in sannita. I. Spunti e disappunti dal recente incremento della serie, in Samnitium, 8, 2015, 53-118.

BELOCH 1989 J. Beloch, Campania. Storia e topografia della Napoli antica e dei suoi dintorni, Napoli 1989.

CIFARELLI 2013

F. M. Cifarelli (ed.), Tecniche costruttive del tardo ellenismo nel Lazio e in Campania, Atti de Convegno, Segni 2011, Roma 2013.

CINQUANTAQUATTRO 2000

T. Cinquantaquattro, Abella, un insediamento della mesogaia campana: note di topografia, in AnnAStorAnt, n.s. 7, 2000, 61-85.

CINQUANTAQUATTRO 2007

T. Cinquantaquattro, Avella, in REE, StEtr, 71, 2007, 195-205.

CINQUANTAQUATTRO 2011

T. Cinquantaquattro, Abella (Avella, AV), in REE, StEtr, 74, 2008 (ma 2011), 330-332.

CINQUANTAQUATTRO 2013

T. Ciquantaquattro, Abella (Avella), in Fana, templa, delubra 2013, 7-26.

CINQUANTAQUATTRO-LAMBERT 2013 a

T. Ciquantaquattro - C. Lambert, Avella, Santissimo (loc.), in Fana, templa, delubra 2013, 18.

CINQUANTAQUATTRO-LAMBERT 2013b

T. Ciquantaquattro - C. Lambert, Avella, San Pietro, chiesa, in Fana, templa, delubra 2013, 15-16.

COARELLI 2013

F. Coarelli, Opus mixtum, in CIFARELLI 2013, 65-70.

COLUCCI PESCATORI 1984

G. Colucci Pescatori, s.v. Avella, in Bibliografia Topografica della Colonizzazione Greca in Italia e nelle

isole tirreniche, G. Nenci, G.Vallet (edd.), III, Pisa-Roma 1984, 339-344.

Culture adriatiche antiche 1978 V. Cianfarani - L. Franchi Dell’Orto, A. La Regina,

Culture adriatiche antiche d’Abruzzo e di Molise, I-II, Roma 1978.

D’ALESSIO 2007

A. D’Alessio, La diffusione degli impianti a sostruzione cava nell’architettura italica di età tardo-repubblicana. Considerazioni su due casi di Pozzuoli e Roma, in Architetti, architettura e città nel Mediterraneo antico, C.G. Malacrino, E. Sorbo (edd.), Milano 2007, 217-234.

D’ALESSIO 2011

A. D’Alessio, Spazio, funzioni e paesaggio nei santuari a terrazze italici di età tardo-repubblicana Note

per un approccio sistemico al linguaggio di una grande architettura, in Tradizione e innovazione. L’elaborazione del linguaggio ellenistico nell’architettura romana e italica di età tardo-repubblicana, E. La Rocca, A. D’Alessio (edd.), Roma 2011, 51-86.

DE CARO 1999

S. De Caro, Vesuvio. Monte Somma (NA). Iscrizione osca su un termine, in REI, StEtr, 73, 1999, 459-461. Fana, templa, delubra 2013 Fana, templa, delubra. Corpus dei luoghi di culto dell’Italia antica (FTD), 2. Regio I: Avella, Atripalda, Salerno, T. Cinquantaquattro, G. Pescatori (edd.),

Roma 2013.

GATTI 2013

S. Gatti, Tecniche costruttive tardo repubblicane a Praeneste, in CIFARELLI 2013, 9-24.

GENNARELLI-ANTONINI 2014

I. Gennarelli - R. Antonini, Avella. Nuovo documento di Maio Vestirikio. Notizia preliminare, in Immaginando città 2014, 207-209.

GRECO 1985

E. Greco, Il Forum duplex: appunti per lo studio delle agorai di Neapolis in Campania, in AnnAStorAnt, 7, 1985, 125-137.

GROS 2001

P. Gros, L’architettura romana dagli inizi del III a.C. alla fine dell’alto impero. I monumenti pubblici, Milano 2001. Immaginando città 2014 Immaginando città. Racconti di fondazioni mitiche, forma e funzioni delle città campane, Catalogo della mostra S. Maria Capua Vetere, Paestum, C. Rescigno, F. Sirano (edd.), Napoli 2014.

JOHANNOWKY 1973

W Johannowky, Note sui criptoportici pubblici in Campania, in Les cryptoportiques dans l’architecture

romaine, Actes de la rencontre Rome 1972, Roma 1973, 143-165.

La pittura pompeiana 2009 La pittura pompeiana, I. Bragantini, V. Sampaolo (edd.), Verona 2009. La tavola di Agnone 1996 La tavola di Agnone nel contesto italico, L. Del Tutto Parma (ed.), Firenze 1996.

MIELE 2007

F. Miele, Allifae e il suo ager: considerazione sugli aspetti storici e sulle testimonianze monumentali alla luce delle recenti indagini archeologiche, in In Itinere.

Ricerche di archeologia in Campania, F. Sirano (ed.), Cava dei Tirreni 2007, 185-223.

MNR. Le terrecotte 1983

P. Pensabene - R. Sanzi Di Mino, Museo Nazionale Romano. Le terrecotte, III.1, Roma 1983.

NAPOLITANO 1922

L. Napolitano, Memorie archeologiche e storiche di Avella, Castellammare di Stabia 1922. Notiziario 2005 Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento, 1, 2005. Ostia VII Scavi di Ostia VII. I capitelli, P. Pensabene (ed.), Roma 1972.

PELLINO 2006

G. Pellino, Rilievi architettonici fittili d’età imperiale dalla Campania, Studi della Soprintendenza Archeologica di Pompei, 13, Roma 2006.

PENSABENE 1999

P. Pensabene, Terrecotte del Museo Nazionale Romano, 1. Gocciolatoi e protomi da sime, Roma 1999. RIX 1995 H. Rix, Oskisch bravús, oskisch uruvú, lateinisch urvum und‚‘europäisch‘ bravo, in HistSprF, 108, 1995, 84-92.

SAURON 2000

G. Sauron, L’Histoire végétalisée. Ornement et politique à Rome, Paris 2000.

SAURON 2009

G. Sauron, L’art ornemental, arme privilégiée, du pouvoir augustéen, in G. Urso (ed.), Ordine e sovversione nel mondo greco e romano, Atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli, 25-27 settembre 2008, Pisa 2009, 317-330

SCOTTO DI FRECA 1998

F. Scotto di Freca, Avella, in REI, StEtr, 72, 1998, 360-361.

SIRANO 2011

Il teatro di Teanum Sidicinum. Dall’Antichità alla Madonna delle Grotte, F. Sirano (ed.), Cava dei Tirreni

2011.

SIRANO 2014

F. Sirano, I Fori e le aree monumentali di Capua, in Immaginando città 2014, 172-176.

SOLIN 2007

H. Solin, Contributi sull’epigrafia abellana, in Fides Humanitas Ius. Studi in onore di Luigi Labruna, Napoli 2007, 5315-5330.

Referenze iconografiche

Archivio della Soprintendenza Archeologica di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta: figg. 1-9.

Teresa Elena Cinquantaquattro

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise

[email protected]

Feed RSS

Feed RSS